ADC e bioconiugazione

La bioconiugazione consiste nel coniugare tra loro molecole delle quali almeno una è una biomolecola, in genere un anticorpo, una proteina o un oligonucleotide. I bioconiugati vengono utilizzati per scopi di rivelazione, determinazione analitica, targeting e tracciamento di biomolecole di interesse nel campo delle biotecnologie, della medicina o delle nanotecnologie. Tra le tante applicazioni, possiamo citare: la coniugazione di sonde fluorescenti ad anticorpi per la citometria a flusso e l’imaging al microscopio, la coniugazione di anticorpi monoclonali a microsfere o nanoparticelle per l'immunoprecipitazione, la coniugazione tra anticorpi e farmaci per lo sviluppo di nuove terapie e il crosslinking di proteine per lo studio delle loro interazioni biologiche.

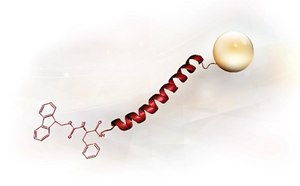

La tecnologia dei coniugati farmaco-anticorpo (ADC) utilizza anticorpi monoclonali per trasportare principi attivi farmaceutici ad elevata attività o potenza (HPAPI) alle cellule bersaglio. Nella sua forma coniugata, un HPAPI mostra un’attività terapeutica più selettiva nei confronti delle cellule bersaglio, evitando le altre. Questa tecnica di bioconiugazione è utilizzata per una veicolazione del farmaco mirata e più sicura. I fattori che determinano quali reagenti per la creazione di cosiddetto un legame crociato (crosslinking) e quali condizioni di reazione utilizzare per una bioconiugazione ottimale sono: le proprietà chimiche e fisiche del reagente, la sua lunghezza, le sue dimensioni complessive, la sua natura più o meno idrofila, la facilità con cui può essere spezzato (cleavability), i gruppi funzionali con cui è in grado di coniugarsi nonché le informazioni disponibili sulle sue applicazioni pregresse nel contesto dato.

Categorie in evidenza

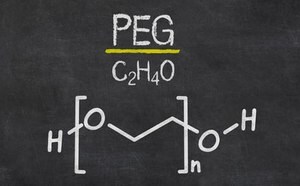

Scoprite la nostra ampia offerta di glicoli polietilenici (PEG) e di derivati del PEG disponibili in un vasto intervallo...

Offriamo un’estesa gamma di amminoacidi, resine e reagenti di qualità impareggiabile, tra cui i prodotti Novabiochem® per sintesi di peptidi...

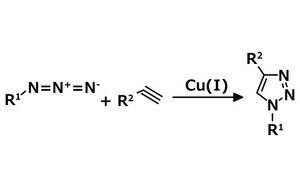

I reagenti per click chemistry possono dare un'accelerazione ai progressi nei campi della biologia chimica, della bioconiugazione e della...

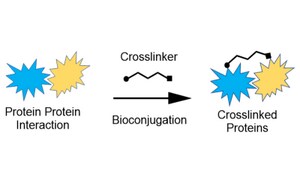

La nostra selezione di linker e crosslinker garantisce stabilità strutturale e affidabilità alle interazioni proteina-proteina, proteina-peptide e peptide-piccole molecole, per ogni esigenza di bioconiugazione.

Tipologie di linker per la bioconiugazione

Una delle caratteristiche di cui tener maggiormente conto nella scelta del crosslinker per la bioconiugazione è la sua natura omobifunzionale o eterobifunzionale. La stragrande maggioranza dei reagenti di bioconiugazione è bifunzionale, con in genere uno spaziatore (o segmento) organico centrale alle cui estremità sono posti i due gruppi funzionali che dovranno reagire per originare il legame crociato. In un composto omobifunzionale, i due gruppi reattivi sono identici, mentre in un composto eterobifunzionale sono tra loro diversi. In confronto ai reagenti omobifunzionali, i reagenti eterobifunzionali offrono maggiori vantaggi, dato che i gruppi reattivi terminali, diversi tra loro, si accoppiano ognuno con un gruppo funzionale differente, permettendo così, per esempio, di condurre il processo di bioconiugazione in due passaggi separati.

Lunghezza del crosslinker di bioconiugazione

Nella scelta di un crosslinker o di un reagente modificante per una reazione di coniugazione, devono essere prese in considerazione le dimensioni o la lunghezza lineare totale della molecola target prima e dopo la coniugazione. È il braccio spaziatore o ponte incrociato (cross-bridge) del reagente a determinare, in genere, la lunghezza molecolare del composto ottenuto. Crosslinker di dimensioni diverse diventano in questo modo una sorta di calibri molecolari per misurare le distanze fra i gruppi funzionali delle biomolecole.

Bioconiugazione reversibile o irreversibile

Se le biomolecole tra di loro coniugate devono essere poi isolate e analizzate, per esempio per studiare i meccanismi di interazione proteina-proteina, è importante che il braccio spaziatore che le collega possa essere rotto, così che la coniugazione sia reversibile. Al contrario, si ricorre ad un ponte di legame non reversibile (non-cleavable linker) quando è d’obbligo una buona stabilità, come nel caso di anticorpi immobilizzati su resina per la cattura di proteine.

Crosslinker idrofobi vs crosslinker idrofili

L’idrofobicità del reagente può costituire un vantaggio, in particolare quando una data applicazione richiede l’attraversamento di membrane cellulari. I reagenti idrofobi privi di gruppi fortemente polari passano con facilità attraverso le membrane e possono quindi coniugare o marcare le proteine intracellulari. Di contro, i crosslinker idrofili non determinano l’aggregazione o la precipitazione della molecola interagente e possono indurre la solubilità in acqua degli anticorpi e delle proteine da essi modificati. L’impiego di reagenti di bioconiugazione idrofili conferisce inoltre una maggiore biocompatibilità.

Gruppi funzionali di interesse per la bioconiugazione

Nei gruppi funzionali più reattivi delle biomolecole sono presenti gli eteroatomi N, O e S, che manifestano notoriamente un comportamento nucleofilo per via di un doppietto elettronico libero e possono reagire spontaneamente con i corrispondenti gruppi elettrofili reattivi presenti sui crosslinker e sui reagenti modificanti. Nelle biomolecole, in molti casi, i gruppi funzionali nucleofili reattivi sono liberi e accessibili. Tuttavia ci sono situazioni in cui devono essere introdotti ad hoc perché la molecola possa reagire e per favorire quindi la coniugazione. In caso sulla biomolecola non siano presenti gruppi reattivi che consentano la bioconiugazione voluta, sono disponibili numerosi reagenti specializzati nell’agevolare la creazione del gruppo funzionale adeguato. I gruppi funzionali delle biomolecole presenti in natura sono le ammine, i tioli, gli ossidrili, i gruppi carbossilici, le aldeidi, i fosfati organici e gli idrogeni reattivi presenti su atomi di carbonio attivati.

Sviluppo e produzione di ADC

Il percorso di sviluppo di un coniugato farmaco-anticorpo (ADC) esige competenze nello sviluppo, nella produzione, nella formulazione e nell'analisi di molecole di piccole e di grandi dimensioni. La scelta di un partner esperto, in possesso di queste capacità e delle necessarie strutture di isolamento e contenimento possono contribuire ad accelerare l’arrivo del vostro ADC sul mercato. Gli ADC sono molecole impegnative, che esigono ambienti di produzione avanzati e apparecchiature dedicate per caratterizzare la molecola e dimostrarne la purezza, l’omogeneità e la stabilità.

Fate una ricerca tra i numerosi documenti disponibili: schede tecniche, certificati e documentazione tecnica.

Articoli correlati

- Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.

- Click Chemistry a newer approach to the synthesis of drug-like molecules that can accelerate the drug discovery process by utilizing a few practical and reliable reactions.

- Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.

- Originally reported by Staudinger and Meyer, azides react readily with triarylphosphines to form the corresponding iminophophoranes. The Staudinger Ligation: A High-Yield, Chemoselective, and Mild Synthetic Method.

- Visualizza tutto (15)

Per consultare altri articoli e protocolli

Come possiamo aiutarvi

Per qualunque domanda, non esitate a inviare una richiesta di assistenza

o a chiamare il nostro Servizio Clienti:

Email custserv@sial.com

Telefono +1 (800) 244-1173

Altre risorse

- Chromatogram Search

Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.

- Strumenti di calcolo e app

Strumenti e risorse scientifiche online per la chimica analitica, le life science, la sintesi chimica e la scienza dei materiali.

- Customer Support Request

Assistenza clienti inclusa assistenza per ordini, prodotti, account e problemi tecnici del sito web.

- FAQ

Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.

Per continuare a leggere, autenticati o crea un account.

Non hai un Account?